НЕКОТОРЫЕ ОРГВОПРОСЫ ВОЕННОЙ ПОРЫ

В каждой из этих достаточно самостоятельных и изолированных групп были свои составные части. В первой - пехота, артиллеристы, летчики, пограничники, партизаны. Во второй - экипажи больших надводных кораблей, подводники, катерники, морская пехота, морские летчики. К третьей относились железнодорожники, портовики, рыбаки тралфлота, строители, врачи и медсестры госпиталей. К четвертой группе мурманчан относились рыбаки, оленеводы, связисты.

Сколько всего населения находилось в период Второй мировой войны на Кольском Севере сказать трудно. Во-первых, эта цифра постоянно менялась и чаще всего (c 1942 года) в сторону увеличения. Во-вторых, эти сведения всегда были засекреченными. Да и учет в те времена оставлял желать лучшего. Но если судить по итоговому документу о числе награжденных медалью «За оборону Советского Заполярья», то число общего контингента военнослужащих и гражданских превышало число населения области в довоенный период (более 300 тысяч).

Как была организована вся эта масса людей? Кому они подчинялись? Какие задачи выполняли?

Начнем с сухопутного фронта.

В начале войны оборону Заполярья на суше держала 14-я армия, входящая в состав Северного флота. В ней было четыре стрелковые дивизии и одна танковая (но её скоро – в середине июля 1941 года – перебросили под Ленинград). Две дивизии ( 14-я и 52-я ) прикрывали Мурманск и Полярное, две ( 104-я и 122-я) стояли к западу от Кандалакши. В каждой дивизии было по три стрелковых полка, артиллерийские и иные спецчасти.

В стрелковом полку по штатам довоенного времени должно было быть 3200 красноармейцев и 160 пулеметов. По полевому уставу РККА полк должен был оборонять фронт, протяженностью от 3-х до 5-ти километров.

Но война нарушила все эти мирные расчеты. Советские войска были неотмобилизованы и недоукомплектованы. К тому же дивизии и Кандалакшского, и Мурманского направлений стояли в два эшелона, а к границе были выдвинуты совсем незначительные силы.

И еще одно необходимо помнить: сравнение численности и вооружения вражеских и советских дивизий было не в пользу Красной Армии. Русские дивизии уступали и по численности, и по вооружению не только немецким, но и финским. На начало войны в советской дивизии по штатному писанию было 12 тысяч штыков. а в финской более 16. У русских было - автоматов, а у финнов - 1500. У нас было 72 ручных пулемета, у финнов - 432. Финская дивизия имела по штату 470 автомобилей, а русская лишь 1242.

В ходе войны штатное расписание советских войск будет меняться, наши дивизии станут более боеспособными. По данным краеведа В. П. Михайловского, в 1944 году наша стрелковая дивизия имела в среднем 7000 человек (1300-1500 - в полку; 50-110 - в роте). Но это не меняло общего соотношения на Севере: немецкая горно-егерская дивизия насчитывала 12-13 тыс. человек).

Ну, а что касалось первых дней войны, то советские дивизии имели недокомплект до 35-40 процентов. И вот, чтобы их усилить, на фронт были брошены все имевшиеся у командования резервы.

Вот в каком порядке сохранила события лета 1941 года память участника обороны Советского Заполярья полковника запаса Н.И. Шапкина

Анализируя события первых дней войны в Заполярье важно оценить моральное состояние передовых частей Красной Армии.

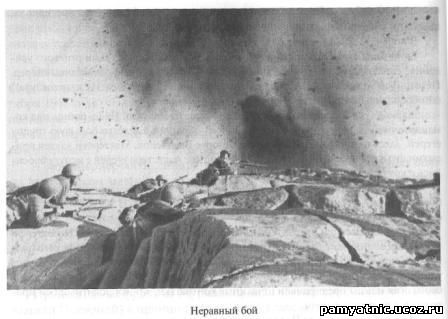

Одни говорят, что никакой паники и растерянности не было, каждый стремился выполнить возложенные на него задачи по обороне своего рубежа. другие свидетельствуют, что кое-где возникали сложные коллизии, когда враг внезапно появлялся там, где его не ждали, или одновременно на позиции обрушивался артиллерийский, минометный, пулеметный и автоматный огонь.

И кое-кто из красноармейцев-новобранцев поддавался на эту безграмотную ложь. Одни оставляли позиции и бежали на восток, к своим, другие сдавались в плен. Командир 137-го горно-егерского полка Хенгль уже 30 июня 1941 года докладывал: «Противник находится в состоянии полнейшего бегства ... » И все же это было преувеличением, ибо, если все русские солдаты бежали, почему же его полк (137-й) только 2 июля подошел к Западной Лице, а новое наступление мог развернуть только 6 июля. И почему же в боях за переправы 7 и 8 июля потеряли 1225 убитых и более 2500 раненых?

А вот как описывал ситуацию на Мурманском направлении к концу лета 1941 года другой ветеран войны Л. В. Журин

А вот вечернее сообщение за 19 сентября 1941 года: « ... В упорных боях на Мурманском направлении наши части нанесли большие потери трем батальонам ее и двум немецким горно-егерским полкам. 136 и 137 немецкие горно-егерские полки потеряли около 1000 солдат и офицеров убитыми и свыше двух тысяч ранеными ... »

Если в первом случае речь шла о боях на Кандалакшском направлении, то во втором - говорилось об итогах нашего контрнаступления в середине сентября.

Прибывшая на фронт из Мурманска дивизия народного ополчения (её назвали Полярной) в принципе-то не представляла из себя грозной военной силы, ибо её солдаты были не обучены, да и к тому же значительная часть её состава была из освобожденных заключенных (Л. В. Журин утверждал - 50%). Но тут сыграли свою роль два фактора: психологический (разведка немцев утверждала, что у русских все резервы исчерпаны) и военнотактический (у фашистов тоже не хватало сил для развития наступления), и враг был вынужден отойти назад.

Участник тех боев, командир батальона Полярной дивизии Н. И. Шапкин, вспоминал

Но достались эти первые победы 14-й армии дорогой ценой. По данным того же Л. В. Журина, « 14-я стрелковая дивизия потеряла 13 сентябрьских боях 591 воина убитыми, 1084 - ранеными и 547 - без вести пропавшими. Потери 181-го отдельного стрелкового пограничного батальона НКВД составили 350 человек убитыми и ранеными. В Полярной дивизии погибли и пропали без вести 657 человек и получили ранения 1 161».

Потеряв в летних боях 1941 года около 10 тысяч своих воинов, 14-я армия Карельского фронта окончательно остановила захватчиков на Мурманском направлении на рубеже Западной Лицы. В ходе сентябрьских боев егерям удалось продвинуться вдоль дороги на Мурманск только на 16 километров.

Также безуспешно для немцев шли бои на хребте Муста - Тунтури (полуостров Средний) и на Кандалакшском направлении, где фашисты воевали вместе с финнами. И был еще один участок фронта - на Рестикентском направлении, тут воевали одни финны.

Наиболее боеспособными немецкими войсками были горные егери. Как вспоминал ветеран 10-й гвардейской дивизии А. Д. Пысин: «Одеты они были в мундиры голубоватого цвета, на ногах кованые ботинки с шипами».

Но к осени сорок первого года и у егерей спеси поубавилось. Один из пленных «плакался»: «Нам обещали успех. Генерал Дитль говорил: "Возьмете Мурманск - "маленький Лондон" - будете жить отлично. В вашем распоряжении будут рестораны, вещевые и продовольственные склады, красивые блондинки. Все это я отдам вам - солдатам и офицерам, первым вступившим в город Мурманск". Но нас обманули».

Каково было настроение советских солдат в то время, судить трудно: у уцелевших - боевое, у раненых - в зависимости от тяжести ранения (у одних - оптимистичное, у других - подавленное), а у попавших в плен - тяжкое (мы к этой проблеме еще вернемся). Но, судя по воспоминаниям политработника, корпусного комиссара А. С. Желтова, в войсках оставалось, еще много неразберихи. Он упрекал командование дивизий в том, что они мало воспитывают красноармейцев в наступательном духе. Далее он требовал от командиров - сковать силы врага и лишить его возможности перебрасывать свои войска на другие фронты.

«А в это время, - пишет Л. В. Журин, - бойцы дивизии на переднем крае по ночам ютились в ямках, покрытых ветками и землей. Землянки никто не хотел строить. Командиры ревностно заботились об окопах, а землянки считали излишней роскошью. Поэтому не подвозили лесоматериалов и цемента. Не хватало боеприпасов, снаряжения и продовольствия».

Возможно Лев Васильевич Журин тут излишне категоричен. С цементом, лесом действительно было везде трудно, что же касалось оружия и продовольствия, то здесь надо говорить лишь о временных перебоях.

На вопрос: «Хватало ли в Заполярье в сорок первом году оружия?», односложно («да» или «нет») ответить тоже нельзя. В общем-то хватало. Безоружных солдат не было. Однако в начале войны ощущался недостаток автоматического оружия (автоматов не хватало даже весной 1942 года). В 14-й армии было мало самолетов новейших марок, минометов (вот почему их стали производить на месте, а стволы вытачивали из вагонных осей). Бывали перебои в снабжении снарядами, минами, гранатами. Общей бедой Красной Армии был недостаток автотранспорта, зенитных орудий и пулеметов.

Иногда, чаще всего у разведчиков и партизан, встречались на короткое время немецкие («шмайссеры») и финские («суоми») автоматы.собым шиком было показать сослуживцам трофейный немецкий штык-кинжал из крупповской стали или финский охотничий нож.

А сколько было иных мелочей, которые порой решали вопросы жизни пни смерти. Взять ту же каску, в которой солдату положено было быть во время боя. А их катастрофически не хватало (да и не берегли их, честно говоря, солдаты). В стрелковых взводах недоставало шанцевого инструмента. Пришлось издать специальную инструкцию, согласно которой в каждом стрелковом отделении должно быть 10 саперных лопат, 5 тяжелых киркомотыг, 2 лома, 3 плотничьих топора, одна кувалда, одна поперечная пила и другой инструмент.

Что же касалось бытовых условий солдат стрелковых частей 14-й армии, то они, действительно, были тяжелые. Если немцы сразу после занятий той или иной позиции капитально обустраивались - строили теплые блиндажи, надежные ходы сообщения, подводили дороги, создавали нормальные бытовые условия (отопление, освещение, питание и т. д.), то у русских главное внимание уделялось фортификациям, а не быту, поддержанию морального духа, а не снабжению.

Но наступление холодов и понимание того, что война затягивается на неопределенное время, заставили и наше командование думать о благоустройстве оборонительных сооружений и жилых помещений.

Такое же положение было и на Кандалакшском направлении. Вот как выглядело к лету 1942 года боевое охранение 217-го стрелкового полка 104-й дивизии (по описанию И. Большакова)

Мало-помалу благоустраивался быт и на других участках заполярного фронта.